Artículo de José Varela, Responsable de Digitalización de UGT y miembro del Consejo Consultivo para la Transformación Digital, publicado en Agenda Pública

“Mientras las empresas son cada vez más ricas, los trabajadores son cada vez más pobres”. Este viejo axioma, fuertemente instalado entre nuestra ciudadanía como símbolo de la desigualdad imperante, y que un purista neoliberal tildaría de anatema sin fundamento, no es más que la realidad económica que sufren varias generaciones contemporáneas.

Sin duda, la desigualdad en el reparto de la riqueza entre las rentas del capital y las del trabajo es un aspecto clave para entender muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad. No tiene una explicación sencilla ni una solución fácil, pero sí un antecedente que debiéramos tener muy presente: la primera revolución industrial y la denominada Pausa de Engels.

A pesar de que interese presentar las diferentes revoluciones industriales como casos de éxito, paradigmas donde el desarrollo tecnológico devino en importantes progresos sociales y económicos, cualquier lectura histórica confirma que ni mucho menos fueron periodos de vino y rosas. De hecho, fueron fases con un altísimo grado de sufrimiento.

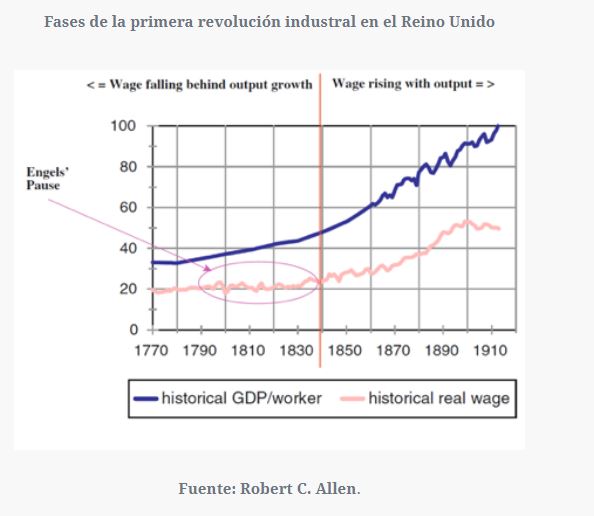

La primera revolución industrial se inició con un violento y agresivo movimiento social (el ludismo) y finalizó cuando el Manifiesto Comunista veía la luz, con todo lo que ello supuso. Entremedias, décadas de condiciones laborales infames, en un contexto de pobreza multitudinaria, a la par que florecía una ingente riqueza empresarial. Hablamos del periodo comprendido entre 1790 y 1840, conocido como la ‘Pausa de Engels’.

Acuñada por Robert C. Allen y recuperada por Carl Benedikt Frey, la Pausa de Engels es el periodo económico a caballo entre los siglos XVIII y XIX y que se caracterizó por un amplio desfase entre productividad (que aumenta exponencialmente) y salarios (que se estancan). La tecnología es la causa subyacente que dispara el fenómeno: en un principio, las máquinas destruyen un elevado número de puestos de trabajo (efecto de sustitución), aumentado la productividad empresarial y polarizando el empleo. Sólo cuando los trabajadores adquieren nuevas capacidades que les permiten afrontar nuevas tareas de mayor valor añadido se genera un efecto de compensación que permite que los salarios crezcan de forma paralela al capital empresarial. Entre un efecto y el subsiguiente, transcurren 50 años, con varias generaciones de trabajadores estancadas en la pobreza extrema y la exclusión social, mientras la riqueza emanada de la tecnología se reparte entre unos pocos privilegiados.

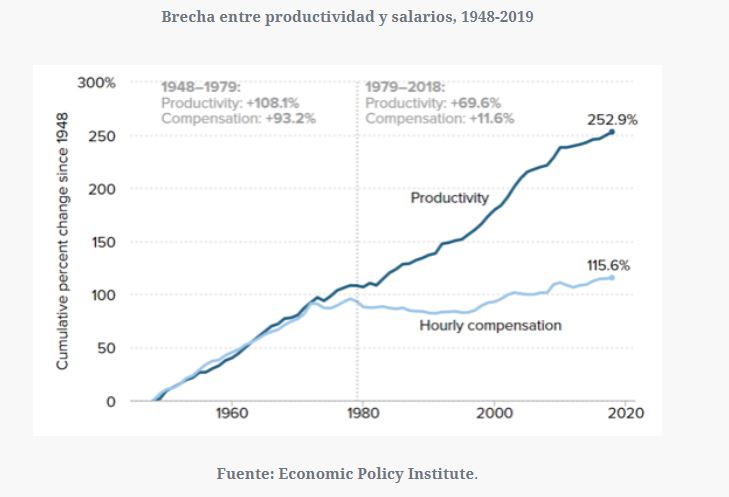

¿Les suena? Sí, no es una cosa del pasado: nuestra generación está viviendo exactamente el mismo fenómeno. En los últimos 40 años, nuestros salarios han aumentado un 11%; la productividad, un 70% (Economic Policy Institute; Massachusetts Institute of Technology). La causa es exactamente la misma que en el siglo XVIII: el progreso tecnológico, en este caso surgido al calor de la universalización de la informática y las Tecnologías de la Información y la Comunicación de finales del siglo XX.

La automatización de procesos y la paulatina inclusión de sistemas de inteligencia artificial en las empresas exacerbará aún más esta tendencia. Es prácticamente imposible encontrar estudios que sostengan que la discontinuidad tecnológica que supone la digitalización de nuestro tejido productivo no vaya a suponer una gran destrucción de empleo neto.

Es más, existe un asombroso consenso (Comisión Europea, OCDE, Banco Mundial) que asegura que la digitalización conllevará una enorme polarización laboral por cualificaciones, donde las clases medias sufrirán una potente devaluación salarial. En los últimos 23 años, se ha destruido un 11,5% del empleo con competencias medias, pasando a engrosar la base de una pirámide abarrotada de personas con ínfimos salarios y coronada por unos pocos trabajadores de altísima cualificación y mayor capacidad adquisitiva. Semillas para que enraícen conflictos sociales, e incluso revolucionarios, que inconscientemente asociamos a otras épocas, pero quizás estén germinando hoy mismo entre nosotros. Si a esto le sumamos la coyuntura española, con un indignante paro juvenil, una temporalidad y precariedad laboral injustificables, y el durísimo impacto de la pandemia en nuestro desequilibrado tejido productivo (de por sí ya inclinado hacia sectores muy poco dinámicos), tenemos todos los ingredientes del cóctel de la conflictividad.

Las preguntas son irremediables: ¿Qué estamos haciendo para frenar esta nueva pausa de Engels? ¿Por qué estamos permitiendo que se repita la historia, a sabiendas del impacto que está teniendo sobre la desigualdad y sobre el bienestar de nuestros conciudadanos?

Las respuestas deben, necesariamente, pasar por la política y las políticas. El asentamiento doctrinal del neoliberalismo de Reagan y Thatcher en nuestra cultura económica ha arrasado con las bases principales del pensamiento socialdemócrata europeo. No es casual, sino causal, que el nuevo desacople entre salarios y beneficios empresariales comience con sus gobiernos de finales del siglo XX. Es necesario acometer una profunda desintoxicación dogmática: sus teorías económicas generan una enorme desigualdad; llevamos 40 años asistiendo a una demostración plena de ello.

Urge, por tanto, regresar a planteamientos lamentablemente olvidados, para reconstruir los pilares de una democracia socialmente sostenible. Y esto pasa por articular verdaderas políticas de reparto de la riqueza (sin ir más lejos, una fiscalidad donde las empresas no puedan desviar sus beneficios a paraísos fiscales), por volver a estimular el ascensor social entre clases (educación, formación y la recualificación laboral con fondos públicos) y por darle al empleo y al factor trabajo, en términos de protección, promoción y desarrollo, su auténtico valor como elemento central de distribución de la renta y de organización de la economía.